L'invité·e du mois

Ce mois ci c'est Kadiatou Sy, Maîtresse de conférence, praticienne hospitalière en parodontologie et référente égalité-diversité qui nous propose sa recommandation culturelle. Merci Kadiatou !

Le Serment d'Augusta, épisode 10 | Je regarderai la « race » en face

Une recommandation de Kadiatou

Il s’agit d’un podcast du groupe de chaine audio Binge qui propose de nombreux podcasts très intéressants.

Dans cet épisode, il est question de racisme médical. Les questions abordées sont de savoir : en quoi les discriminations du quotidien influencent-elles la prise en charge des patients et leur état de santé ? Plus largement, quel est leur impact sur la santé physique et mentale de nombreuses personnes ?

Ce podcast met l’accent sur le poids des préjugés dans le domaine de la santé. Nous découvrons ainsi le syndrome dit « syndrome méditerranéen », ainsi que d’autres clichés et stéréotypes qui reposent uniquement sur les traits physiques, la couleur de peau et l’origine. Ce podcast est illustré de témoignages, de vécus et montre à quel point le racisme est encré de manière systémique au sein de la société française. Les témoignages sont particulièrement poignants et nous mettent face à cette réalité. Plusieurs questions se posent alors : pourquoi ces généralisations persistent-elles ? Pourquoi la question de la race reste-t-elle un sujet tabou en France ? Pourquoi les statistiques basées sur ces « critères raciaux » ne sont pas autorisés en France ? Et enfin, que faire pour limiter ces dérives ?

Cet épisode montre que le racisme et les préjugés peuvent s’insinuer dans la prise en charge des patientes et des patients et influencer le traitement qui en découle. Il est question de « racisme scientifique » qu’il est important de reconnaître. Les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle sont abordées et illustrés par des témoignages et appuyés d’études. Il est également question de l’origine de tous ces biais raciaux et ethniques. Heureusement, nombreux sont ceux qui se sentent concernés par cette question, bien que la situation soit particulièrement complexe à appréhender car rarement nommée.

Tant que je serai noire (podcast)

Une recommandation d'Alan

Ce mois-ci, sensibilisez-vous aux problématiques rencontrées par les personnes – le plus souvent les femmes – noires avec le podcast de l’association Tant que je serai noire. Au travers de conversations et rencontres sur des thèmes variées, allant de l’albinisme aux cheveux à la transidentité. Si l’objectif de Tant que je serai noire était à l’origine de discuter de problématiques liées à la justice reproductive avec des épisodes sur la maternalité, la parentalité ou le choix de ne pas avoir d’enfants, le podcast s’est peu à peu diversifié, sous la forme de discussions toujours sincères avec les invité·es, sous la forme de rencontres individuelles ou de tables rondes. En abordant la diversité des vécus des personnes racisées, Tant que je serai noire permet de toucher à des problématiques d’intersectionnalité. Un podcast dynamique et facile d’accès pour toute personne souhaitant s’intéresser davantage à ces sujets et qui souhaite entendre le point de vue des premièr·es concerné·es ! Vous pouvez l’écouter sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts.

Par ailleurs, Tant que je serai noire – qui emprunte son nom au titre de l’autobiographie de Maya Angelou – est une association qui mène plusieurs autres activités, principalement centrées sur le soin et l’éducation au soin et à la citoyenneté des personnes noires (en particulier, donc, femmes et minorités de genre) en France, à travers une variété d’actions de terrain et de sensibilisation. L’association travaille également à la sensibilisation aux discriminations dans le milieu médical.

Dans la continuité de ces activités, Tant que je serai noire animera une table ronde sur le thème du racisme en santé le jeudi 3 avril sur le campus Rockefeller.

L'histoire de Souleymane - de Boris Lojkine

Une recommandation de Julie

Trigger warning : accidents, violences et agressions

Le pitch : Tandis qu’il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d’asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n’est pas prêt.

J’ai vu ce film à sa sortie au mois d’octobre et il continue régulièrement à me hanter, notamment lorsque je croise des livreurs à vélo.

Souleymane a deux histoires : celle qu’il se répète incessamment en livrant des repas (via un compte de plate forme de livraison qu’il sous loue à une connaissance, ne pouvant pas être officiellement embauché.)

Cette histoire il l’a achetée, c’est celle qui est considérée crédible pour pouvoir demander le statut de réfugié à la France.

Il y a aussi la « vraie » histoire, celle qui arrache le cœur mais que Souleymane ne pense pas pouvoir révéler s’il veut mettre toutes les chances de son côté.

L’atmosphère du film est oppressante, on suit Souleymane dans son quotidien où les dangers sont partout et sa vulnérabilité incessante. Il ne trouve jamais de repos, même lorsqu’il appelle sa mère et sa compagne restées en Guinée.

L’histoire de Souleymane est un film important pour faire changer le regard sur les personnes migrantes et réfugiées à travers un témoignage fort, réaliste et immersif. Il interroge évidemment notre rapport aux autres dans une société uberisée et déshumanisée où se faire livrer à manger dans le confort de son domicile n’entraine aucune réflexion éthique sur le sort des personnes travaillant pour ces plate formes.

Le film a reçu 4 Césars au mois de février dont celui de la révélation masculine pour Abou Sangaré, l’acteur principal.

Il est encore visible dans quelques salles de cinéma à Lyon et est disponible en VOD. Petit tip : si vous êtes abonné·e dans une bibliothèque du Rhône vous pouvez accéder gratuitement à la médiathèque départementale et à la plate forme VOD d’Arte. Idem pour la BM Lyon ! L’Histoire de Souleymane est disponible.

Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?

Une recommandation de Marthe

Ce mois-ci je vous propose de découvrir le livre « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? » de la sociologue Hanane Karimi. Vous reconnaitrez sûrement le clin d’œil fait à travers le titre à l’ouvrage de bell hooks recommandé par Solène ce mois-ci 😉

Ce livre sorti en 2023 est issu de la thèse de doctorat d’Hanane Karimi, intitulée Assignation à l’altérité radicale et chemins d’émancipation. Étude de l’agency de femmes musulmanes françaises. Mais rassurez-vous, si la scientificité de ce texte est certaine, il propose pour autant un contenu extrêmement accessible, court et percutant.

Revenant sur sa propre expérience de chercheuse musulmane « visible » et toutes les tentatives de décrédibilisation et d’intimidation auxquelles elle a fait face, Hanane Karimi analyse les effets de l’islamophobie dont elle retrace les origines : la marginalisation d’une certaine catégorie d’immigré·es et d’enfants d’immigré·es, la citoyenneté au rabais qui est accordée à ces « Français de papier » et la focalisation des discours islamophobes sur les femmes musulmanes, et particulièrement celles qui portent le voile. Dans ce texte, il est également question des luttes féministes elles-mêmes parfois excluantes des femmes musulmanes, au prétexte pourtant de ne pas se faire complice de leur asservissement et de défendre leurs libertés…

Alors à l’heure où nous observons malheureusement un enracinement fort des représentations islamophobes, je vous invite vivement à lire ce texte pour se saisir collectivement de cette problématique. Et en complément, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux résultats de l’enquête de l’Observatoire Nationale des Discriminations dans l’Enseignement Supérieur sur les discriminations subies par les étudiantes en apprentissage.

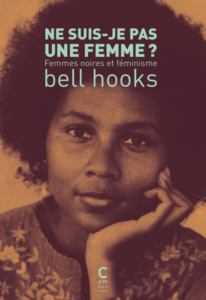

Ne suis-je pas une femme ?

Une recommandation de Solène

Ce mois-ci, je vous propose de lire le premier essai de bell hooks tant cet ouvrage est incontournable sur la thématique des discriminations raciales et plus largement de l’intersectionnalité. Ce concept sociologique permet de prendre en compte les différentes discriminations que peuvent vivre simultanément des individus, donnant lieu à des situations de discriminations particulières.

« Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, lança en 1851 lors d’un discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe.

Héritière de ce geste, bell hooks décrit dans ce livre paru en 1981 aux États-Unis les processus de marginalisation des femmes noires. Elle livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements noirs de libération, et de leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées.

Un livre majeur du « Black Feminism », un outil nécessaire pour tou·te·s à l’heure où, en France, une nouvelle génération d’Afroféministes prend la parole.